(神秘的地球uux.cn報道)據四川在線(記者 鄧涵予):皮洛遺址位於甘孜藏族自治州稻城縣,這裏平均海拔超過3750米,是一處時空位置特殊、規模宏大、地層保存完好、文化序列清楚、遺物遺跡豐富、技術特色鮮明、多種文化因素疊加的罕見的超大型舊石器時代曠野遺址。

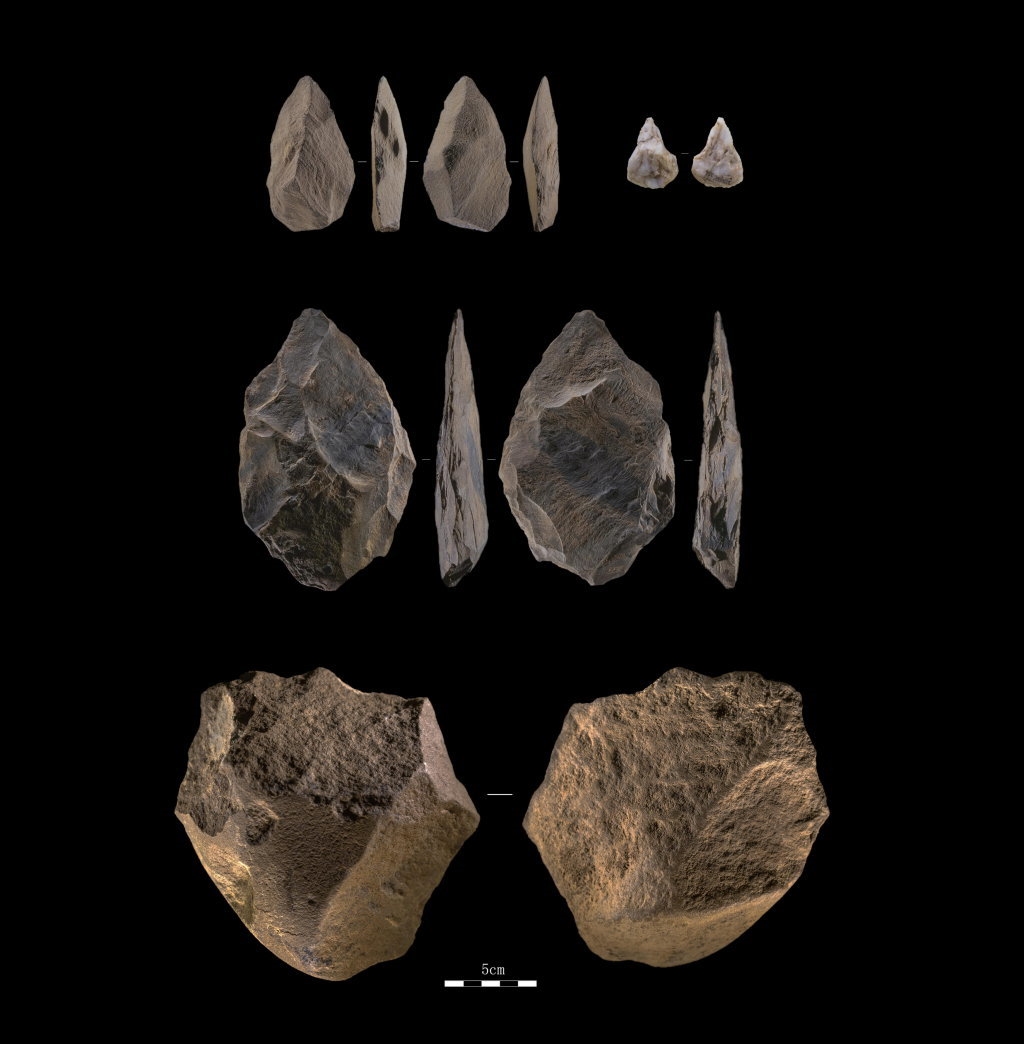

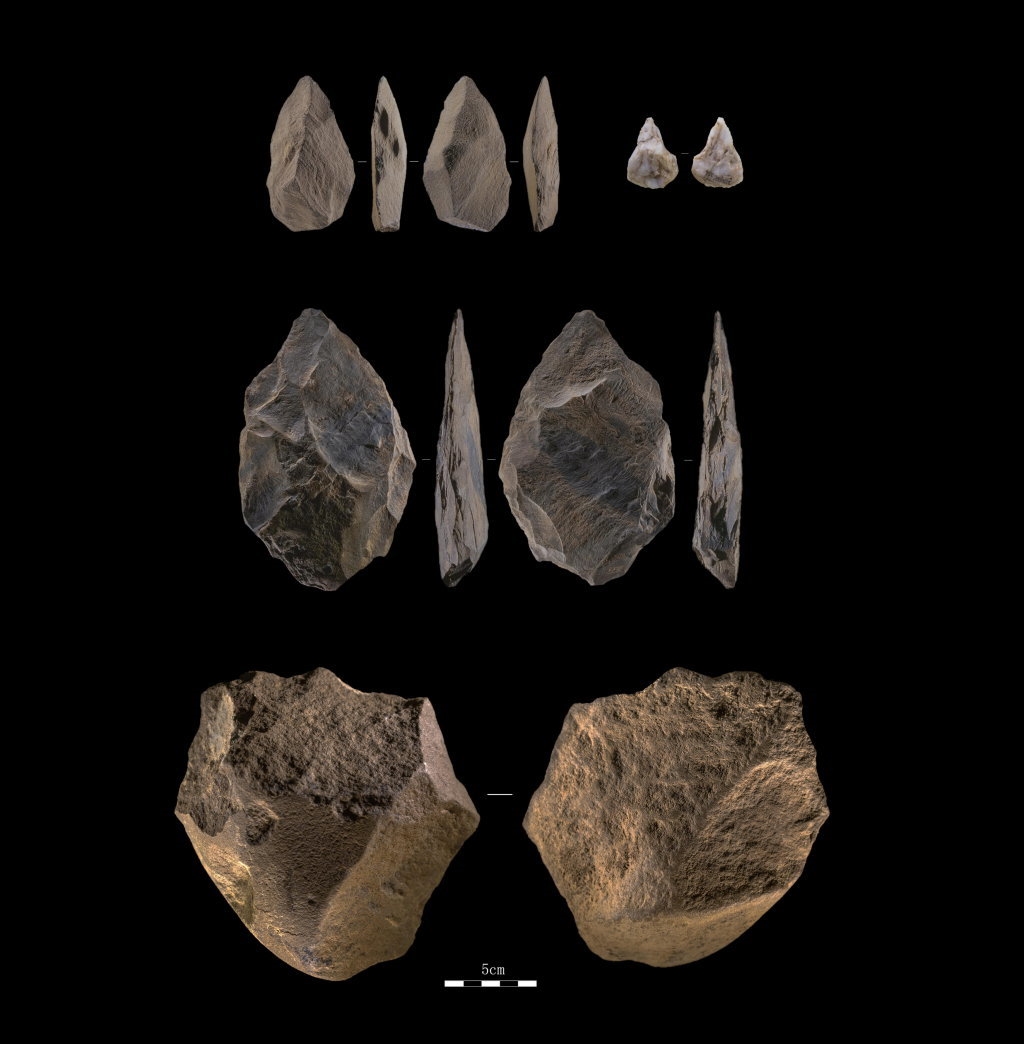

皮洛遺址發現近萬件石製品和用火遺跡,首次建立了中國西南地區具有標誌性的舊石器時代文化序列;遺址發現的手斧是目前世界上海拔最高的阿舍利技術遺存,也是目前東亞地區形態最典型、製作最精美、技術最成熟、組合最完備的阿舍利組合,為研究舊石器時代東西方文化交流提供了關鍵證據;遺址連續的地層堆積、完好的埋藏條件和清楚的石器技術演變序列,展現了早期人類征服高海拔極端環境的能力、方式和曆史進程,為研究人類擴散、適應高海拔環境提供了重要信息。

四川稻城皮洛遺址全景。新華社發

3月31日,“2021年度全國十大考古新發現”終評結果正式揭曉,來自四川的考古“雙子星”——廣漢三星堆遺址祭祀區和稻城皮洛遺址雙雙入選。

皮洛遺址位於甘孜藏族自治州稻城縣,這裏平均海拔超過3750米,是一處時空位置特殊、規模宏大、地層保存完好、文化序列清楚、遺物遺跡豐富、技術特色鮮明、多種文化因素疊加的罕見的超大型舊石器時代曠野遺址,被譽為“具有世界性重大學術意義的考古新發現”。

“皮洛遺址的發現可以說是必然中的偶然。”四川省文物考古研究院考古研究所副所長、皮洛遺址考古項目執行領隊鄭喆軒如此說道。

皮洛遺址發現的部分石器(合成圖片)。新華社發(四川省文物考古研究院 供圖)

手斧揭秘青藏高原舊石器時代文化遺存

鄭喆軒是2014年入川工作的,這期間,他除了配合基建考古外,也摸索舊石器考古。在入川工作前五年,他的足跡就遍布巴蜀大地,可唯獨未曾踏足川西高原所屬的青藏高原,不過這片區域獨特的地形地貌、純粹的民族風情、零星久遠而模糊的舊石器線索……一直深深地吸引著他。

2019年1月,四川省文物考古研究院副院長周科華在展望新年重點工作任務時提到了川藏鐵路調查,對青藏高原有著無限憧憬和敬畏的鄭喆軒第一時間主動請纓,提出基建和舊石器時代摸底調查相結合的工作思路,並獲得研究院支持。“主要是初步摸個底,看看那裏的地形地貌,有沒有適合早期人類活動的區域和環境。”鄭喆軒說。

2019年3月,在冰雪未消之時,鄭喆軒帶隊奔赴甘孜州康定市。“雖然前期我們通過衛星地圖已對川西高原區域地形有所預期,但翻過折多山後,寬廣的河穀,綿延的階地,深厚的第四紀黃土還是深深地觸動了我們。”鄭喆軒回憶,川藏鐵路紅線剛好跨過山下的二級階地,照既往經驗,這裏即使沒有舊石器遺存,也會有新石器之後的文化遺存發現。

翻過折多山,鄭喆軒一行人便對沿途展開拉網式調查和勘探,但起初調查結果並不樂觀,整整10天,一無所獲。“這裏難道是一片曆史荒漠嗎?”隨著調查的推進,初始的熱情逐漸被強烈的挫敗感所替代。然而,他們並未被挫敗感所擊倒,反而是相互鼓勵,不斷總結經驗、調整思路。

功夫不負有心人,3月31日,在沿著國道318向雅江方向行進過程中,鄭喆軒在新都橋鎮東俄洛村遠遠看到了前凸的兩河交匯處有一非常典型的三級階地,爬上階地調查,終於發現了一件舊石器時代非常有代表性的工具——手斧。

剛發現手斧時,鄭喆軒是有點自我懷疑的。“我連忙呼叫不遠處的師兄陳宥成,結果他也遲疑了一下,但很快我們就從彼此眼神中看到了喜悅和確信的光。”鄭喆軒說,“這個發現仿佛撥雲見日,一下子就晴空萬裏了。”

皮洛遺址一個發掘出的探坑。新華社發

在稻城海拔3750米處發現皮洛遺址

2021年9月27日,國家文物局在北京召開“考古中國”重大項目進展工作會,宣布在四川稻城發現一處麵積約100萬平方米的舊石器遺址——皮洛遺址,這一重大考古成果立即受到社會各界關注。

“皮洛遺址的發現可以說是必然中的偶然。”鄭喆軒說,2019年4月中旬,他們在稻城有過一次短暫的最為基礎的地貌勘察,當時在距皮洛遺址不足1千米的高坡上駐足過。由於已是下午4點,必須趕往理塘縣住宿並前往下一個目的地,所以發現皮洛遺址的時間推遲了。“雖然沒實地前往,但皮洛的種子已深深埋在了我心裏,其後的一年中更是偶有回想。”鄭喆軒說。

在2020年4月到5月的調查規劃中,鄭喆軒將稻城作為當季調查的重點。他回憶說,2020年5月11日,當考古人員爬上稻城縣七家平洛村後的三級階地就驚喜發現,那些裸露在地表以及階地前緣和衝溝兩側的土壤剝蝕區域的“石頭”盡管部分風化嚴重,但依然能清晰地看出其中有許多經古人類打製過的石器。

“當時初登皮洛,第一反應就是,好大好平的一片階地”,鄭喆軒說,它南北長約2千米,東西寬約0.5千米,哪怕沒有石器發現,考古團隊也要2-3天的時間才能完成調查。幸運的是,他們當天就發現了少量的石核、石片。

在皮洛遺址上,第一件典型的手斧是在5月12日發現的,很快又發現了第二件、第三件……當時,鄭喆軒便預感到這個遺址“不對勁”。5月14日,非常震撼的場景出現了:一個區域的地表,暴露出來的石器俯拾皆是,光手斧都采集了差不多20件。鄭喆軒清晰地記得,當日上午天朗氣清,午後卻是漫天烏雲,不久更是刮風下雨,接著黃豆大的冰雹劈頭蓋臉地砸下來。“正常情況下,看到天色明顯有問題,我們會很快下山避雨,但當時整個團隊都陷入一種興奮的狀態,寧願一邊被冰雹砸得皺眉頭,一邊卻憨笑著彎腰撿‘石頭’,誰也不願收工。直到所有人的防雨衣褲都濕透,才哆哆嗦嗦地跑下山。”

雖然皮洛遺址處於平均海拔3750米的高處,但鄭喆軒認為,在稻城這片區域,它絕對是古人類最理想的棲息之地,因為這裏地形平坦開闊,三麵環水,一麵靠山,動植物資源比較豐富。

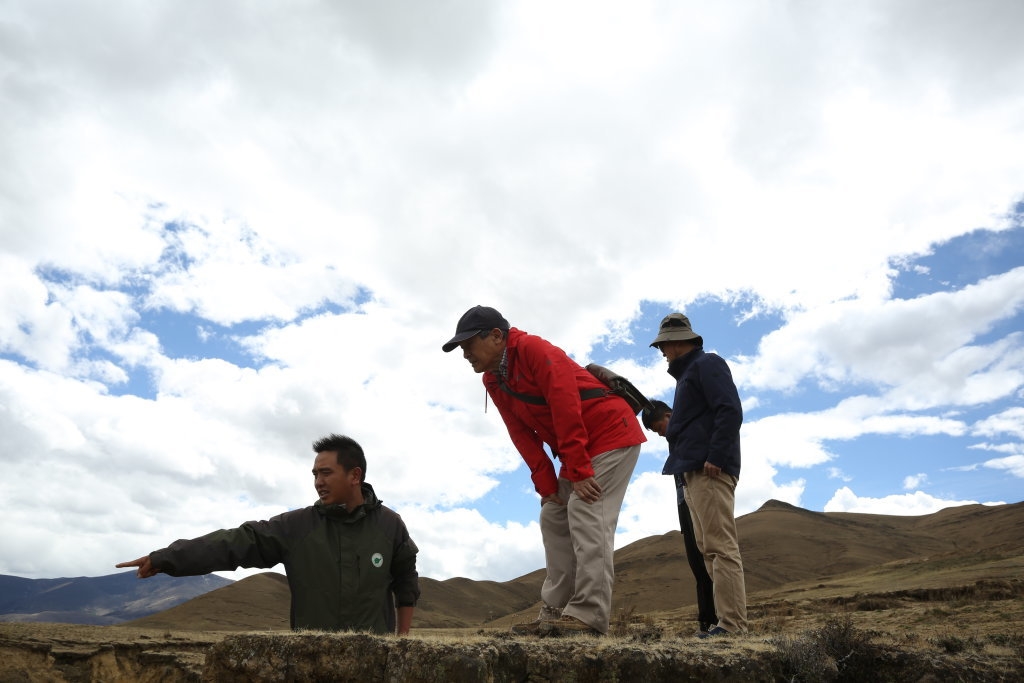

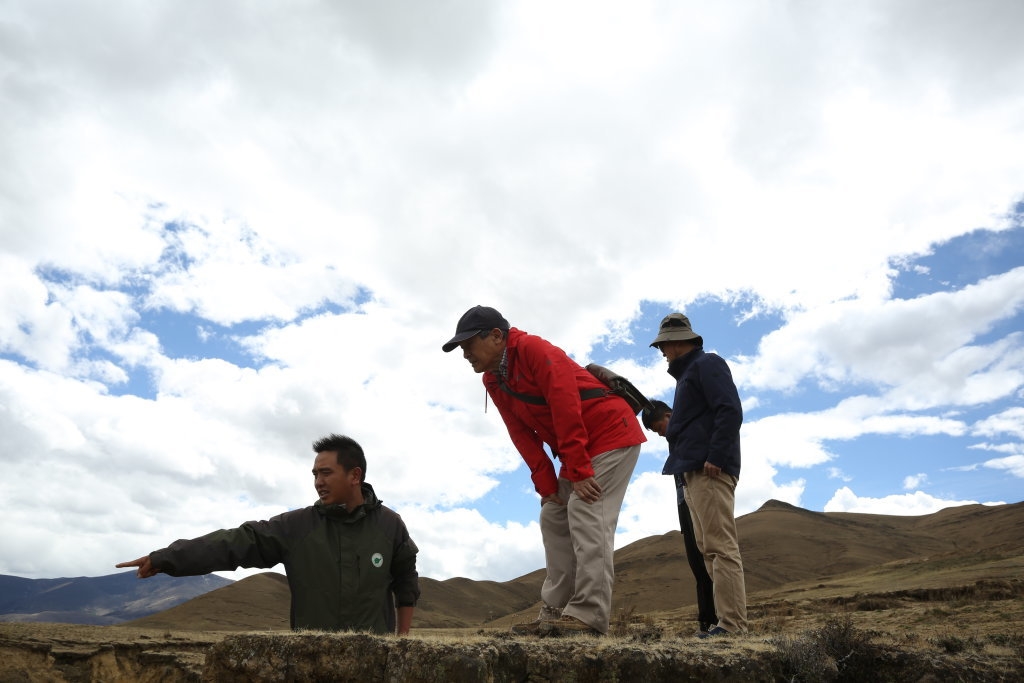

考古人員在皮洛遺址發掘現場。四川省文物考古研究院 供圖

基礎發掘人員的平均年齡竟然不足28歲

在國家文物局指導下,2021年4月底,四川省文物考古研究院聯合北京大學考古文博學院對皮洛遺址開展了主動發掘,直到當年的11月末才撤下高原。此期間,鄭喆軒和團隊始終保持“攻堅”狀態,特別能戰鬥。

很難想象,這支特別能戰鬥的團隊,基礎發掘人員的平均年齡竟然不足28歲。隊伍中,有沒有既往田野考古經驗的實習生縱迎,有剛接觸舊石器考古的技工王道寬,也有僅有舊石器考古調查經曆的技工柳江、秦建紅……整個團隊,更是沒有一人有在高原連續工作2個月以上的經驗。然而,這個“啥都缺”的年輕團隊,卻不缺堅韌專注和熱情。在皮洛遺址長達7個月的發掘中,他們每天都處在興奮中。

不用翻開日記,鄭喆軒也能對皮洛遺址每一階段的發掘工作娓娓道來。“雖然2020年5月皮洛遺址發現及10月初步勘探時都有較好的預期,但未正式發掘之前,一切都還是霧裏看花。”鄭喆軒說,所幸前麵長期係統的基礎工作沒白費,第一輪兩個10平方米的發掘區就在草皮下的②層發現了典型的石器,明確了第一個文化層,第三天就在③層發現了第一件手斧,後來更是明確④層、⑤層直到⑧層都有早期人類活動。

“哪怕是現在,作為發掘者,我都覺得挺不可思議。”鄭喆軒說,“因為皮洛遺址無論從規模、地層、遺物、年代等諸多方麵都有很多超乎想象的地方,就像一部精彩的長篇偵探小說,每一章甚至每一句都扣人心弦,讓我們激動和興奮。”

據統計,皮洛遺址共有7個文化層位,共發現近萬件石製品和用火遺跡,並且完整保留、係統展示了“礫石石器組合-阿舍利技術體係-石片石器體係”的舊石器時代文化發展過程,首次建立了中國西南地區具有標誌性的舊石器時代文化序列。這其中,遺址發現的手斧是目前世界上海拔最高的阿舍利技術遺存,也是目前東亞地區形態最典型、製作最精美、技術最成熟、組合最完備的阿舍利組合,為研究舊石器時代東西方文化交流提供了關鍵證據。

隨著高原工作的不斷深入,鄭喆軒愈發感慨和感動於早期人類的艱辛和偉大。“我們在現在先進的生產力水平和良好的後勤保障條件下,麵對高原上長期的生活工作,都時常覺得特別辛苦、難熬,更何況10餘萬年前的皮洛先民。”鄭喆軒表示,他們成千上萬次地反複踏上高原,來到皮洛遺址,不斷地適應、學習、總結,不斷地挑戰自我,挑戰自身的極限,這當是鐫刻在人類基因裏的開拓精神在起作用吧。

考古人員在皮洛遺址現場進行古DNA樣品提取。四川省文物考古研究院 供圖

鏈接高原考古要做到“五勤”

在高海拔地區考古,考古人員隨時要麵對高寒、低壓、缺氧等難題,身體的基礎消耗遠大於低海拔地區。在調查過程中,由於舊石器遺存一般分布在高處,且絕大多數潛在地不通車,大家隻能靠爬、靠走。

“剛到高原非常不適應,身體消耗大,吃飯不香,睡不踏實。”鄭喆軒說,“在海拔3500米的高度上,因為氧氣稀薄,剛開始爬一個20米的坡,可能都要爬15分鍾,每爬5米就要停下來緩5分鍾。高原上爬山是非常酸爽的體驗,而這種體驗我們有時候一天要經曆幾十次。”

除了高原缺氧、低壓的環境導致日常的睡眠和飲食質量欠佳外,野外常態性的大風、頻發的極端天氣、頻繁的冷熱交替和強烈的紫外線都考驗著他們的意誌。“高原上天氣就像川劇變臉,有時候一天裏陰晴雨雪加冰雹會來個全套,一天之內仿佛經曆了一年四季。”鄭喆軒如此形容。比較之,最令他們頭疼的是幾乎每天下午必刮的大風,“在發掘初期,工地買了一個能抗6級風的帳篷,結果支起來的第三天下午就被吹破了。”此外,夏季頻發的暴雨,曾讓團隊陷入反複加班和返工惡性循環;初冬的氣溫驟降,曾讓防風的衝鋒衣和保暖的羽絨服形同虛設,一早一晚冷得跳腳……這些都讓隊員們“脫了幾層皮”。

在高原上考古,遠比想象的更難。高原考古要做到“五勤”,勤動腦之後,手、腳、眼、腰都要勤。很多時候,階地上沒有路,他們隻能手腳並用往上爬,為了保存體力,他們必須輕裝上陣——不穿厚重的衣服,盡量少拿東西,甚至偶爾連水都不帶。“因為爬上階地之後還要調查,調查不是走一圈就完事,而是要不斷彎腰撿拾地上的疑似石器觀摩判斷,有時候還要抱著石頭走。”鄭喆軒解釋說,“所以我們不會穿很厚的衣服,多拎一個袋子有時都是累贅。”至於下午3點才吃午飯或者簡單就著冰山上剛融化的水啃幾口幹糧更是常事。

鄭喆軒還清晰地記得在理塘縣與狼遭遇的畫麵。2019年4月的一個上午,鄭喆軒一行3人好不容易爬到階地頂端,卻發現兩頭狼已站在距離他們幾十米遠的地方,“那是我第一次見到狼,一開始以為是兩隻大狗,還在猶疑狼和狗尾巴、耳朵的區別,後麵才反應過來。當時人、狼相互對視了幾分鍾,我們就秉承著一個原則——狼不動我不動,狼動我們也不動。我們人多,而它是兩隻孤狼,就沒有特別害怕。”

盡管高原考古有著種種艱難,可鄭喆軒還是認為“甜”多於“苦”。他說:“有時候走累了,坐在地上休息時,忽然一抬頭,看到藍天白雲和大好河山,就瞬間治愈了,整個人也變得開闊了起來。”(原標題:皮洛遺址:就像一部精彩的長篇偵探小說)

(责任编辑:姚乙)

韓國霸總王輝並非真正意義的霸道總裁,實際上並沒有真實的資產。...[详细]

韓國霸總王輝並非真正意義的霸道總裁,實際上並沒有真實的資產。...[详细] 信不信給你來一套一秒六棍三十秒頂級套餐,讓你見識一下社會險惡。...[详细]

信不信給你來一套一秒六棍三十秒頂級套餐,讓你見識一下社會險惡。...[详细] 該作以時間的力量為核心設定,講述玩家在神秘外敵虛空者(Void)入侵下,作為被遠古遺物Chronotector選中的守望者,挺身守護瀕危世界Setera的故事。...[详细]

該作以時間的力量為核心設定,講述玩家在神秘外敵虛空者(Void)入侵下,作為被遠古遺物Chronotector選中的守望者,挺身守護瀕危世界Setera的故事。...[详细] 在將李踢出局後,王與新的MCN公司談起了更大的合作。...[详细]

在將李踢出局後,王與新的MCN公司談起了更大的合作。...[详细] 該遊戲的主要受眾為歐美玩家,因此亞瑟王傳說是其核心題材。...[详细]

該遊戲的主要受眾為歐美玩家,因此亞瑟王傳說是其核心題材。...[详细] 要不是衝上熱搜來吃瓜的我還真不認識你。...[详细]

要不是衝上熱搜來吃瓜的我還真不認識你。...[详细] 該作以時間的力量為核心設定,講述玩家在神秘外敵虛空者(Void)入侵下,作為被遠古遺物Chronotector選中的守望者,挺身守護瀕危世界Setera的故事。...[详细]

該作以時間的力量為核心設定,講述玩家在神秘外敵虛空者(Void)入侵下,作為被遠古遺物Chronotector選中的守望者,挺身守護瀕危世界Setera的故事。...[详细] 這ooc(人設崩塌)也來的太快了,愛中國還是愛女人,顯然韓國霸總王輝並不是真的愛中國。...[详细]

這ooc(人設崩塌)也來的太快了,愛中國還是愛女人,顯然韓國霸總王輝並不是真的愛中國。...[详细] 在將李踢出局後,王與新的MCN公司談起了更大的合作。...[详细]

在將李踢出局後,王與新的MCN公司談起了更大的合作。...[详细] 得知自己在中國國內具有不錯的熱度,王輝就想來國內發展。...[详细]

得知自己在中國國內具有不錯的熱度,王輝就想來國內發展。...[详细]