貴州甕安生物群“籠脊球”化石研究顯示孵化出“雞”的“蛋”在6.1億年前就已經出現

(神秘的地球uux.cn報道)據揚子晚報網:我是誰?我從哪裏來?先有雞,還是先有蛋?這真是困擾人類的兩大終極問題!

作為動物界的成員,人們對動物究竟是何時並如何起源的抱有天然的好奇心,但直到今天,這仍然是演化生物學領域懸而未決的重大科學難題。 最近,中科院南京地質古生物研究所的專家在我國“貴州甕安生物群”——一個距今6.1億年的特異埋藏化石庫中找到了一類名叫“籠脊球”的化石,記錄了動物從單細胞祖先向多細胞祖先演化的關鍵一步,這一步為真正有細胞和組織分化的動物的出現奠定了生物學基礎。打個比方,如果將動物比作成“雞”,那麽這個“蛋”,就是存在著一個複雜的胚胎發育機製,這個研究就揭示了,“蛋”早在6.1億年前就出現了,比“雞”——動物的大量出現早出現4千多萬年。

1.你知道嗎?7億年前,動物擁有同一個祖先

現代動物界包括三十多個動物門類,已有研究表明,它們擁有一個距今大約7億多年的共同祖先。這一共同祖先由多細胞組成,而且細胞有功能分化,它是由更古老的單細胞祖先演化而來。

然而困擾科學家的是,動物單細胞祖先是何時以及如何演化成多細胞祖先的呢?這個問題如同“先有蛋還是先有雞”,一直沒有確鑿的答案。

中國科學院南京地質古生物研究所11月27日發布,該所殷宗軍副研究員和朱茂炎研究員,與英國布裏斯托大學、瑞典自然曆史博物館以及瑞士光源的同行合作,發現的“籠脊球”化石,記錄了動物從單細胞祖先向多細胞祖先演化的關鍵一步,這一步為真正有細胞和組織分化的動物的出現奠定了生物學基礎。相關研究成果於北京時間11月28日在線發表在《細胞》集團子刊《當代生物學》(Current Biology)上。

2.要了解最早的“蛋”,還得從甕安生物群說起

在貴州中部的黔南布依族苗族自治州,有個叫甕安的小城,這裏以豐富的磷礦資源著稱,被譽為“亞洲磷倉”。

從20世紀80年代起,越來越多的人來到這裏開采磷礦。在開采過程中,不少稀奇古怪的化石被接連挖掘出來。這吸引了古生物學家的注意。1998年,古生物學家在甕安的埃迪卡拉紀地層中陸續發現了一批獨特的動物成體及胚胎化石,甕安生物群開始揚名國際。甕安生物群是全世界科學家研究多細胞真核生物早期演化的一個重要窗口,其化石以磷酸鹽化的形式保存了精美的細胞結構。

早在2000年,這樣的顯微鏡下看上去像“鳥籠子”的化石,就被命名了,但是因為形態怪異,大部分化石的細胞結構並沒有保存的很好,所以起先並不為人所注意。

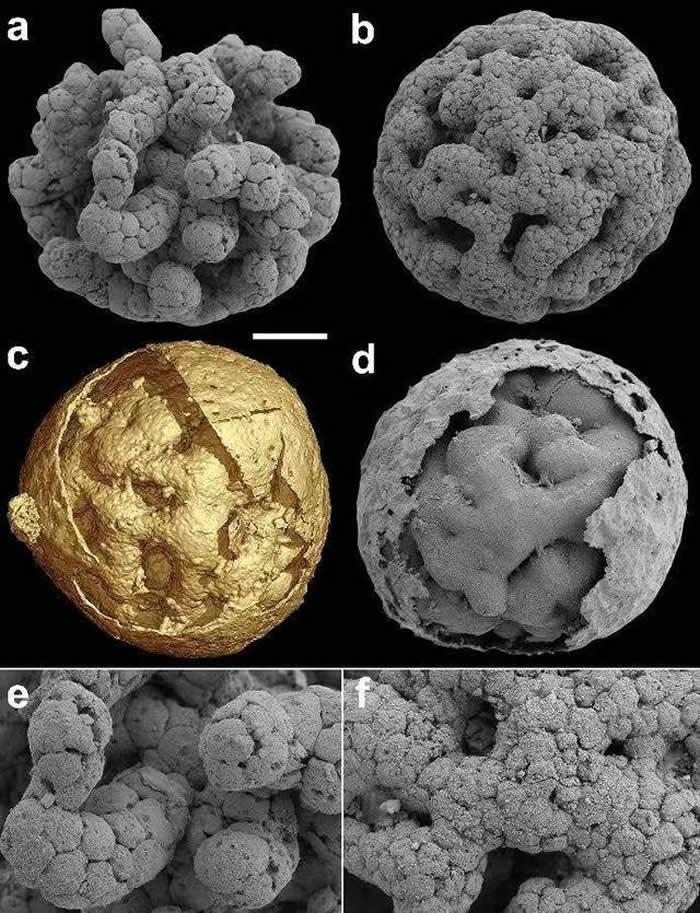

中國科學院南京地質古生物研究所殷宗軍告訴記者,這些化石的標本是2007年采集的,當時沒有更先進的設備。不過在十幾年間,有心的研究人員不斷的積累,“攢”了有幾百個化石標本,“其中有很多標本細胞學機構保存的很好,外包膜也很完整”,殷宗軍說,2015年開始,研究人員采用最先進的超高分辨率同步輻射三維無損成像技術,像醫生給患者做CT掃描一樣,重構了數百個籠脊球標本的立體結構。

3.大發現: 一個“單細胞”的生命,卻出現複雜的細胞重組

記者也現場看到的籠脊球化石,並不是我們想象中的“球”,它的直徑不到1毫米,大小好像一粒沙,但是在顯微鏡下,能看出它圓滾滾的球狀形狀。

而吸引科學家注意是,是籠脊球精美的多細胞結構。“外麵是一個完整的囊包,有兩層包膜,內層的膜較薄,外層膜較厚,裏麵是一個多細胞體。”殷宗軍說,研究發現它們在一個充滿母源營養物質的厚壁囊包中發育,不同標本代表了不同的發育階段。他們從中空的籠狀逐漸發育成實心球。

是不是有點兒像這個,哈哈。

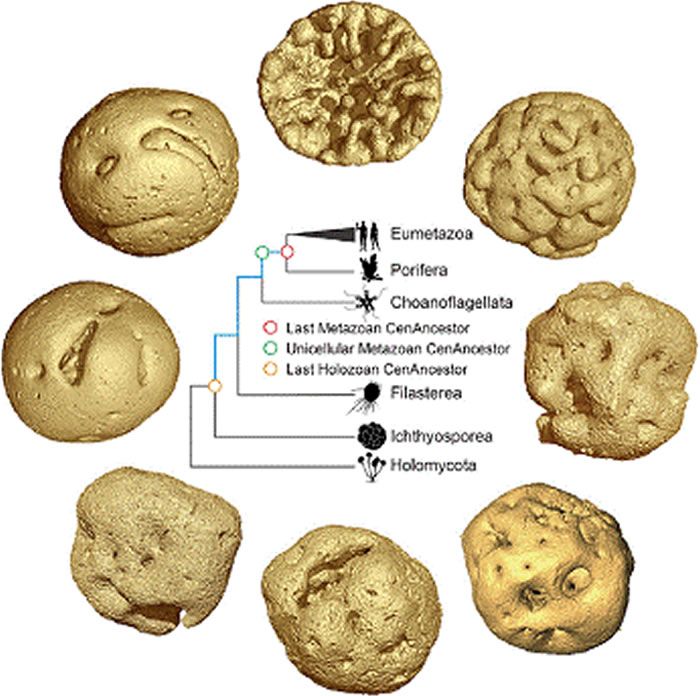

序列顯示,其發育過程非常類似動物的單細胞近親,但比動物的單細胞近親更為複雜的是,它們在胚胎發育過程中出現了有規律的細胞遷移和重組,這些細胞行為和動物原腸胚的細胞遷移重組行為非常類似,表明動物胚胎特有的發育機製在動物化石記錄大量出現之前至少4千多萬年就已經準備好了。

“它可能是一種已經滅絕的生命形式,記錄了動物從單細胞祖先向多細胞祖先演化的關鍵一步。”殷宗軍告訴記者,所有的動物都是一個單一類群,是由一個祖先演化出不同的門類,如果把動物比喻成“雞”,那這隻雞是怎麽來的,是由“蛋”孵化而來,這個“蛋”就是複雜的胚胎發育機製。而籠脊球化石的發現恰恰就表明,孵化出動物這隻小雞的“蛋”在6.1億年前就已經出現了。

相關報道:記錄“蛋生雞”的過程,南古所發現6.1億年前的“籠脊球”

(神秘的地球uux.cn報道)據新華報業網(交匯點記者 王夢然 劉莉):日前,中科院南京地質古生物研究所與英國、瑞典等國外同行合作,在我國貴州甕安生物群,找到了距今6.1億年的一類化石——籠脊球,通過對這種生物形態的觀察,研究者找到了原始“胚胎發育”的全過程。“如果把動物比作一隻雞,那麽這類化石就相當於記錄了‘蛋生雞’的過程。”中科院古生物所副研究員殷宗軍表示,該發現將為動物“祖先”如何演化提供答案,成果發表在《當代生物學》(Current Biology)上。

現代動物界包括三十多個動物門類,已有研究表明,它們擁有一個距今約7億多年的“共同祖先”——由多細胞組成,且細胞有功能分化,它是由更古老的單細胞祖先演化而來。不過,對於該階段的演變規律,科學界一直無解,而籠脊球化石恰記錄了這一演變過程。

10多年來,研究組在貴州甕安生物群,陸續發現了233塊籠脊球化石標本,它們呈現了單細胞動物向多細胞動物過渡的各個形態,根據大數據集的分析,研究者找到了演變規律。從研究組提供的掃描效果圖上,記者看到,這類化石從內部呈現空心“籠”體,演變為“實心球”的各階段“胚胎發育”過程。

“籠脊球整體呈球形,直徑不到1毫米,保存了精美的多細胞結構。”殷宗軍向記者展示一組排列在塑料管中的籠脊球化石,極其微小,宛如白色的小米粒。所以,雖然早在2007年,研究組就已經發現了這類化石,但直到2017年,隨著顯微成像技術的發展,通過超高分辨率CT掃描,研究人員才清晰地“看”到其內部結構。

“不同標本代表了不同的發育階段,最值得興奮的是,我們從中發現了有規律的細胞遷移和重組。”殷宗軍向記者解釋,這一規律揭示了動物從單細胞祖先向多細胞祖先演化的關鍵一步,為真正的細胞,以及組織分化的動物的出現奠定了生物學基礎。如今一些動物胚胎的發育過程也仍然展示了與籠脊球之間的高度相似性,比如水母及海膽。

相關報道:貴州甕安生物群“籠脊球”化石研究顯示孵化出“雞”的“蛋”在6.1億年前就已經出現