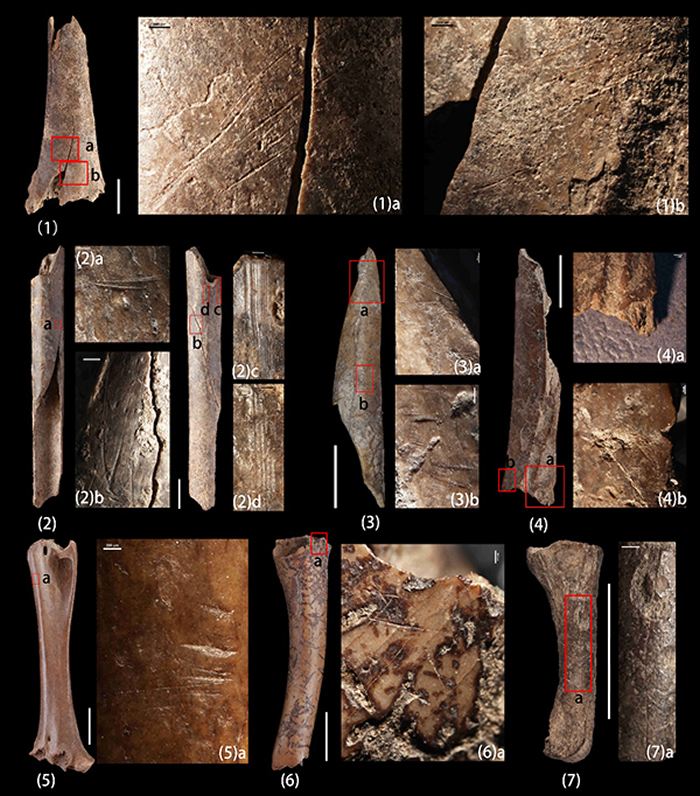

鳥類骨骼表麵的切割痕跡 (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4b, 5a, 6a, 7a), 劈裂痕跡 (4a) 及刮削痕跡 (2c, 2d). 比例尺: 1 cm (1–7); 1 mm (1a, 1b, 2b, 4a); 500 μm (3a, 3b, 7a); 250 μm (2a, 2c, 2d, 4b, 5a, 6a)

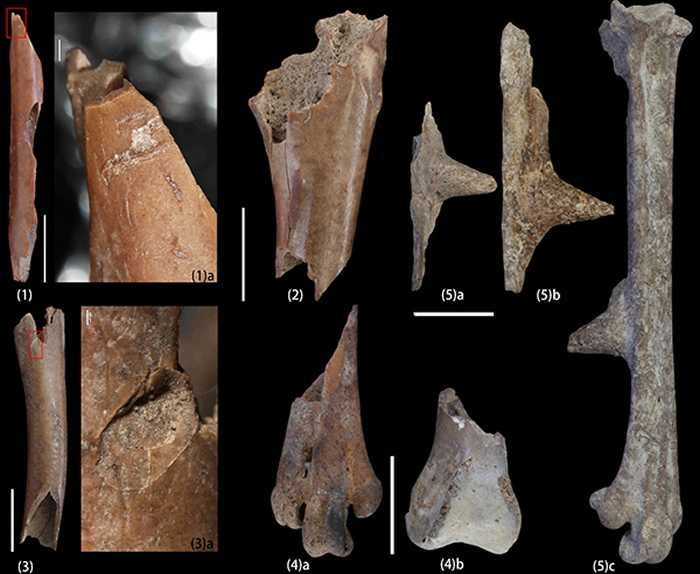

鳥類骨骼上的敲砸痕跡(1), 齒痕(2–3)和燒烤痕跡(4);雄性環頸雉的跗蹠骨(5). 比例尺: 1 cm (1–5); 500 μm (1a); 250 μm (3a)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:鳥類是現代陸生脊椎動物中最大的一個類群。然而,相對於哺乳動物而言,史前遺址出土的鳥類骨骼卻極為稀少。這一現象或許與鳥類的骨骼相對纖薄而難以在遺址中保存下來有關,另一方麵則可能與鳥類的生理特征、生態習性乃至古人類狩獵技術的發展有著密切的聯係。考古學家認為,大多數鳥類因其善於飛翔而難於獵捕;此外,鳥類的營養物質含量相對較低且其提取過程較為繁瑣。因此,直至人類曆史的相對晚近階段,隨著特定捕鳥工具、技能的出現,鳥類才開始逐漸成為史前人類的常規獵捕對象。

最近30多年以來,越來越多的考古發現表明,早在舊石器時代中期古人類即與鳥類之間產生了極為密切的聯係:在營養物質的開發利用之外,史前人群還將鳥類的羽毛和爪子製成裝飾品、肢骨製成工具和樂器等。但是,上述研究工作大都局限於舊石器時代的歐洲和西亞,而在舊大陸的另一端——中國乃至東亞卻鮮有鳥類與史前人類關係的研究報道。

近期,中科院古脊椎所高星團隊的張樂副研究員等對水洞溝第12地點(10.7-10.2 cal. ka BP)出土的414件鳥類骨骼進行了埋藏學研究,深入探討了史前人類的鳥類開發利用策略,該項成果發表在國際期刊《考古與人類學科學》(Archaeological and Anthropological Sciences)上。水洞溝第12地點的鳥類以雞形目(環頸雉、石雞和山鶉)為主,鷹形目(胡兀鷲、大鵟和普通鵟)和鴞形目(雕鴞等)等肉食性鳥類次之。文章顯示,古人類在鳥類骨骼表麵造成的切割、敲砸、燒烤與劈裂等痕跡主要分布於雞形目的多肉部位(如肱骨的近端、股骨和脛骨等)以及猛禽類前肢的肢端部分:這一現象表明,水洞溝先民可能對前者進行了較為徹底的營養性利用,而對後者則是進行了獲取羽毛的處理。民族學研究顯示,現代狩獵采集群體存在以肉食性鳥類羽毛做為裝飾品以彰顯其狩獵能力或社會地位的傳統習俗;水洞溝第12地點的古人類可能也以遺址附近獲取的猛禽羽毛作為個人裝飾以吸引其他社會成員或群體的注目。遺址中胡兀鷲及鴕鳥肢骨碎片上刮削痕跡的出現表明它們與史前人群的骨製品製作工藝有關;水鳥和幼鳥骨骼材料的缺失指示古人類可能主要於冬季活動在水洞溝第12地點及周邊區域;織網類工具以及環頸雉雌雄個體數量的明顯差異則顯示水洞溝古人類可能采用了兩種捕鳥方式——網套及選擇性的弓箭獵殺。

水洞溝第12地點古人類在鳥類捕獵技術、營養物質開發及非營養性物質利用等方麵都與同時期歐洲和西亞地區的考古記錄較為相似。這項工作為中國乃至世界範圍內古人類與鳥類關係的探討與研究提供了一個重要的區域性案例,水洞溝先民以鳥類羽毛作為裝飾品的科學發現則為“我國一萬年的文化史”又增加了新的研究視角與內涵。(原標題:古脊椎所研究發現史前人群利用鳥類資源的係列證據)

文章鏈接: https://doi.org/10.1007/s12520-022-01623-1

相關報道:科研人員發現史前人群利用鳥類資源係列證據

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學報(崔雪芹):近日,中科院古脊椎動物與古人類研究所高星團隊副研究員張樂等對水洞溝第12地點出土的414件鳥類骨骼進行了埋藏學研究,深入探討了史前人類的鳥類開發利用策略,相關文章發表在《考古學與人類學科學》上。這項工作為中國乃至世界範圍內古人類與鳥類關係的探討與研究提供了一個重要的區域性案例。

鳥類是現代陸生脊椎動物中最大的一個類群。然而,相對於哺乳動物而言,史前遺址出土的鳥類骨骼卻極為稀少。

這一現象或許與鳥類的骨骼相對纖薄而難以在遺址中保存下來有關,另一方麵則可能與鳥類的生理特征、生態習性乃至古人類狩獵技術的發展有著密切的聯係。

考古學家認為,大多數鳥類因其善於飛翔而難於獵捕;此外,鳥類的營養物質含量相對較低且其提取過程較為繁瑣。因此,直至人類曆史的相對晚近階段,隨著特定捕鳥工具、技能的出現,鳥類才開始逐漸成為史前人類的常規獵捕對象。

最近30多年以來,越來越多的考古發現表明,早在舊石器時代中期古人類即與鳥類之間產生了極為密切的聯係:在營養物質的開發利用之外,史前人群還將鳥類的羽毛和爪子製成裝飾品、肢骨製成工具和樂器等。但是,上述研究工作大都局限於舊石器時代的歐洲和西亞,而在舊大陸的另一端——中國乃至東亞卻鮮有鳥類與史前人類關係的研究報道。

水洞溝第12地點的鳥類以雞形目(環頸雉、石雞和山鶉)為主,鷹形目(胡兀鷲、大鵟和普通鵟)和鴞形目(雕鴞等)等肉食性鳥類次之。

文章指出,古人類在鳥類骨骼表麵造成的切割、敲砸、燒烤與劈裂等痕跡主要分布於雞形目的多肉部位(如肱骨的近端、股骨和脛骨等)以及猛禽類前肢的肢端部分:這一現象表明,水洞溝先民可能對前者進行了較為徹底的營養性利用,而對後者則是進行了獲取羽毛的處理。

民族學研究顯示,現代狩獵采集群體存在以肉食性鳥類羽毛做為裝飾品以彰顯其狩獵能力或社會地位的傳統習俗;水洞溝第12地點的古人類可能也以遺址附近獲取的猛禽羽毛作為個人裝飾以吸引其他社會成員或群體的注目。

遺址中胡兀鷲及鴕鳥肢骨碎片上刮削痕跡的出現表明它們與史前人群的骨製品製作工藝有關;水鳥和幼鳥骨骼材料的缺失指示古人類可能主要於冬季活動在水洞溝第12地點及周邊區域;織網類工具以及環頸雉雌雄個體數量的明顯差異則顯示水洞溝古人類可能采用了兩種捕鳥方式——網套及選擇性的弓箭獵殺。

水洞溝第12地點古人類在鳥類捕獵技術、營養物質開發及非營養性物質利用等方麵都與同時期歐洲和西亞地區的考古記錄較為相似。

相關報道:舊石器時代,華夏先民就已在吃雞肉、拔鷹羽,還用網套和弓箭捕鳥

(神秘的地球uux.cn報道)據文匯報(許琦敏):早在舊石器時代中期,中華大地的先民就開始用網套和弓箭捕獵鳥類,並以石雞、山鶉等雞形目鳥類為食,從胡兀鷲等猛禽身上取羽毛等為裝飾。近期,中科院古脊椎所高星團隊的張樂副研究員等對位於寧夏靈武市臨河鎮的水洞溝遺址第12地點出土的414件鳥類骨骼進行了埋藏學研究,深入探討了史前人類的鳥類開發利用策略,該項成果發表在國際期刊《考古學與人類學》上。

鳥類是現代陸生脊椎動物中最大的一個類群。然而,相對於哺乳動物而言,史前遺址出土的鳥類骨骼卻極為稀少。這一現象或許與鳥類的骨骼相對纖薄而難以在遺址中保存下來有關,另一方麵則可能與鳥類的生理特征、生態習性乃至古人類狩獵技術的發展有著密切的聯係。

考古學家認為,大多數鳥類因其善於飛翔而難於獵捕;此外,鳥類的營養物質含量相對較低且其提取過程較為繁瑣。因此,直至人類曆史的相對晚近階段,隨著特定捕鳥工具、技能的出現,鳥類才開始逐漸成為史前人類的常規獵捕對象。

最近30多年以來,越來越多的考古發現表明,早在舊石器時代中期古人類即與鳥類之間產生了極為密切的聯係:在營養物質的開發利用之外,史前人群還將鳥類的羽毛和爪子製成裝飾品、肢骨製成工具和樂器等。但是,上述研究工作大都局限於舊石器時代的歐洲和西亞,而在同時代的中國乃至東亞,卻鮮有鳥類與史前人類關係的研究報道。

水洞溝第12地點的鳥類以雞形目(環頸雉、石雞和山鶉)為主,鷹形目(胡兀鷲、大鵟和普通鵟)和鴞形目(雕鴞等)等肉食性鳥類次之。文章顯示,古人類在鳥類骨骼表麵造成的切割、敲砸、燒烤與劈裂等痕跡,主要分布於雞形目的多肉部位(如肱骨的近端、股骨和脛骨等)以及猛禽類前肢的肢端部分。

這一現象表明,水洞溝先民可能對前者進行了較為徹底的營養性利用,而對後者則是進行了獲取羽毛的處理。

民族學研究顯示,現代狩獵采集群體存在以肉食性鳥類羽毛做為裝飾品,以彰顯其狩獵能力或社會地位的傳統習俗。水洞溝第12地點的古人類可能也以遺址附近獲取的猛禽羽毛作為個人裝飾以吸引其他社會成員或群體的注目。

遺址中胡兀鷲及鴕鳥肢骨碎片上刮削痕跡的出現,表明它們與史前人群的骨製品製作工藝有關。而水鳥和幼鳥骨骼材料的缺失,指示古人類可能主要於冬季活動在水洞溝第12地點及周邊區域。織網類工具以及環頸雉雌雄個體數量的明顯差異,則顯示水洞溝古人類可能采用了兩種捕鳥方式——網套及選擇性的弓箭獵殺。

水洞溝第12地點古人類在鳥類捕獵技術、營養物質開發及非營養性物質利用等方麵都與同時期歐洲和西亞地區的考古記錄較為相似。這項工作為中國乃至世界範圍內古人類與鳥類關係的探討與研究提供了一個重要的區域性案例。

相關報道:萬年文化史再添“實錘” 史前人群用羽毛作裝飾品

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報(記者 陸成寬):早在人類出現之前,地球上就已經有了鳥類,它們也是現代陸生脊椎動物中最大的一個類群。然而,相對哺乳動物而言,史前遺址出土的鳥類骨骼極為稀少。

“這或許與鳥類的骨骼相對纖薄、難以保存有關,也可能與鳥類的生理特征、生態習性乃至古人類狩獵技術的發展有著密切的聯係。”8月4日,在接受記者采訪時,中科院古脊椎動物與古人類研究所副研究員張樂指出。

通過對寧夏靈武水洞溝遺址第12地點(距今約1.07萬年—1.02萬年)出土的鳥類骨骼進行研究,張樂等人找到了史前古人類係統利用鳥類資源的證據,並首次在中國發現萬年以前人類利用羽毛作為裝飾品的證據。相關研究成果發表於《考古學與人類學科學》。

考古學家認為,最初鳥類並不是人類的獵捕對象,主要是因為鳥類會飛,獵捕難度高;同時,其營養物質含量相對較低。

直至舊石器時代晚期,隨著特定捕鳥工具、技能的出現,鳥類才開始逐漸成為史前人類的常規獵捕對象。

最近30多年來,越來越多的考古發現表明,早在舊石器時代中期,人類就與鳥類之間產生了極為密切的聯係:除了捕食外,史前人群還將鳥類的羽毛和爪子製成裝飾品,肢骨製成工具和樂器等。

然而,“這些考古發現都集中在舊石器時代的歐洲和西亞,在舊大陸的另一端——中國乃至東亞卻鮮有鳥類與史前人類關係的研究報道。”張樂坦言。

依托水洞溝遺址第12地點出土的414件鳥類骨骼,研究人員進行了埋藏學研究。他們發現,水洞溝遺址第12地點的鳥類以環頸雉、石雞和山鶉等雞形目為主,鷹形目和鴞形目等肉食性鳥類次之。古人類在鳥類骨骼表麵造成的切割、敲砸、燒烤與劈裂等痕跡,主要分布於雞形目的多肉部位以及猛禽類前肢的肢端部分。

“這一現象表明,水洞溝史前人群捕獲的雞形目鳥類主要是為了食用,而捕獲猛禽類則主要為了獲取羽毛。”張樂表示。

同時,民族學研究顯示,現代狩獵采集群體有以肉食性鳥類羽毛作為裝飾品,以彰顯其狩獵能力或社會地位的傳統習俗。張樂認為,水洞溝遺址第12地點的史前人群可能也以猛禽羽毛作為個人裝飾,以吸引其他社會成員或群體的注目。

在張樂看來,這項工作為中國乃至世界範圍內,史前人群與鳥類關係的探討與研究提供了一個重要的區域性案例,水洞溝先民以鳥類羽毛作為裝飾品的科學發現則為“我國一萬年的文化史”又增加了新的研究視角與內涵。