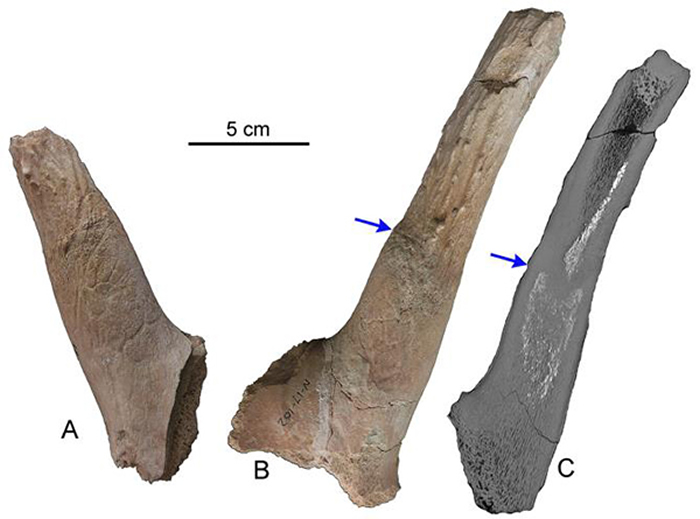

泥河灣山神廟咀遺址新發現的布氏真枝角鹿幼年鹿角(同號文供圖)

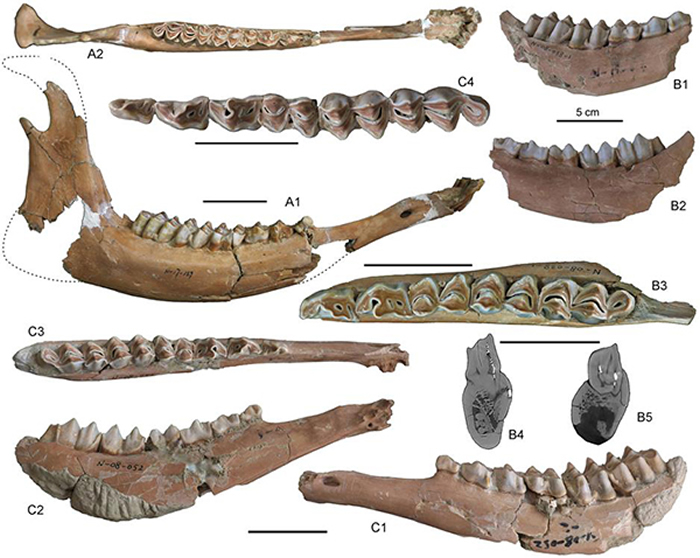

泥河灣山神廟咀遺址新發現的布氏真枝角鹿下頜骨(同號文供圖)

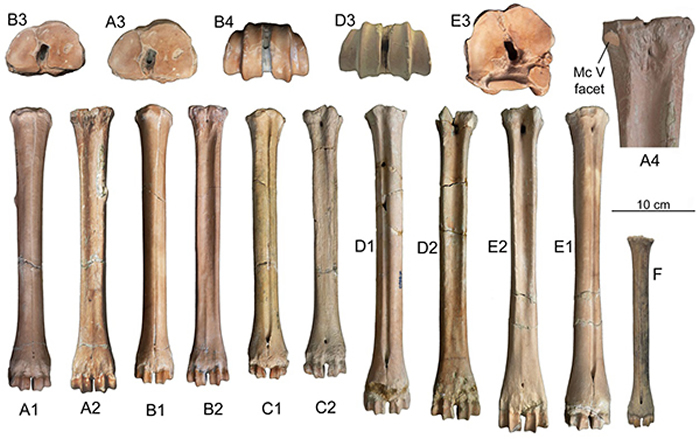

泥河灣山神廟咀遺址新發現的布氏真枝角鹿掌、蹠骨化石及與梅花鹿蹠骨(F)的比較(同號文供圖)

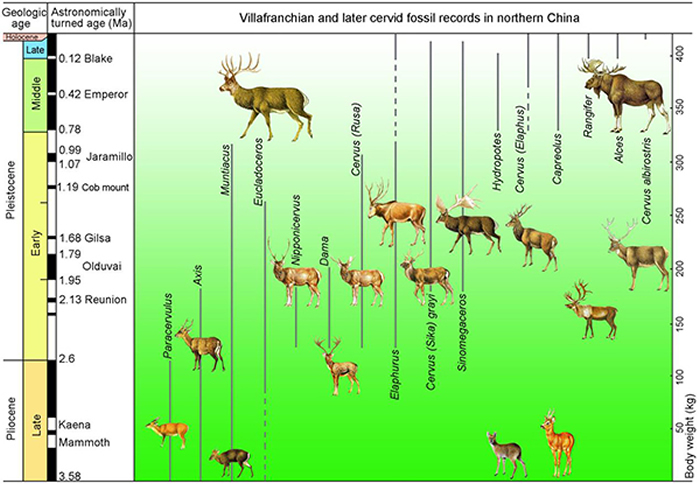

維拉方期以來我國北方鹿類動物的體重估算及地史分布(同號文供圖)

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:真枝角鹿(Eucladoceros)是一種大型鹿類,廣泛分布於歐亞大陸中緯度地區,目前被認為是我國北方地區早更新世(泥河灣期)的標準化石。

我國的真枝角鹿是20世紀20年代就已在河北泥河灣盆地最先發現,材料包括較為完整的頭骨、角枝及頭後骨骼,由於其特殊的角枝形狀,被Teilhard de Chardin 和 Piveteau(1930)命名為布氏真枝角鹿(E. boulei);但當時隻重點對鹿角和頭骨及齒列進行了描述,而頭後骨骼基本未得到研究;在後來的半個多世紀中,真枝角鹿化石在我國北方早更新世地層中不斷有零星發現,但材料也隻限於殘角、牙齒和破碎的頜骨,而始終未獲得更好的化石材料。

2006年以來,中科院古脊椎所同號文研究員帶隊在泥河灣盆地山神廟咀遺址進行了持續10多年的發掘工作,先後發現了一批較為完整的大型鹿類的頜骨帶齒列、幼年角枝及大量頭後骨骼,尤為重要的是發現了我國最長的鹿類動物的橈-尺骨及掌、蹠骨化石;這些化石被歸入布氏真枝角鹿。

依據這些新材料,並參考了法國自然曆史博物館及天津自然博物館館藏的上世紀由法國專家發掘的有關標本;運用傳統形態學方法,結合CT掃描技術及數理統計方法,全麵研究了布氏真枝角鹿的下頜骨、牙齒特征及頭後骨骼,從而對布氏真枝角鹿的特征有了更為全麵的了解;尤其是通過齒列長度及掌、蹠骨長度,推算出布氏真枝角鹿的體重大約為350公斤,代表了迄今在我國發現的最大化石鹿類。

布氏真枝角鹿不僅角枝複雜,分枝可多達6個,並且下頜骨有一定程度的腫厚,因此,有些學者曾推測其可能是大角鹿類動物的祖先,但這一假說未得到普遍認可。新發現的布氏真枝角鹿的橈骨長度可達367mm,掌、蹠骨可分別長達343和372mm,而現代梅花鹿的掌、蹠骨長度分別隻有214和246mm,相比之下,布氏真枝角鹿可真算是個龐然大物了;其掌骨長度甚至超過現今最大的鹿類—駝鹿,但粗壯度稍微遜色,由此可以推斷,布氏真枝角鹿可能是一種身體較為纖細、善於奔跑的大型鹿類。

泥河灣盆地是我國的化石寶庫,尤其是其早更新世動物群,在我國北方地區有很強的代表性;泥河灣盆地和山西榆社盆地在更新世之初幾乎是同時突然出現了布氏真枝角鹿這種大型鹿類,但其來源及演化背景至今仍是未解之謎;目前隻能初步推測這些龐然大物是從起源地—東歐和中亞地區遷徙而來的。

本項研究成果最近在Palaeoworld雜誌上在線發表。

本項研究得到中國科學院戰略性先導科技專項(B類)和國家自然科學基金等項目的資助。

原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871174X19300046